Ventanal del Morro en la punta de la escollera.

Rodeados por un mar absoluto

Juan Lagardera

Burriana ha sido, históricamente, la capital valenciana de la naranja. Por su Grao entraban plantones traídos directamente de Oriente, y se exportaban toneladas de cítricos procedentes de los campos de las planas cercanas. Aquí se acumuló mucho capital y un orgullo de pertenencia como en pocas localidades de la Comunidad. Pero a Burriana, como a muchas otras ciudades costeras de nuestro Mediterráneo, la eclosión urbanística que empieza en los 60–70 y todavía no se ha detenido, le ha sentado regular desde el punto de vista estético y ordenancista.

Lo vemos en otros lugares valencianos, esos caminos que conducen desde el centro a la costa totalmente desordenados, sin continuidad, salpicados por construcciones de todo tipo y alguna que otra ruina, entre cañaverales y arenales, un parking a cielo raso por aquí, unos solares por allá… y una gran explanada, un vacío urbano que no enlaza con las primeras edificaciones, las más bonitas, de la playa borrianenca allá por finales del XIX y principios del siglo XX. Ahora lo dejan estar porque se ha convertido en un multitudinario escenario para un festival de rock al aire libre. Un segundo Woodstock castellonero tras el éxito de Benicàssim.

Así que la modernidad urbanística no le ha sentado demasiado bien a esta ciudad donde se habla un valenciano rumboso. Vamos en dirección al fondo del puerto y en sus diversos muelles hay numerosas embarcaciones recreativas. Al parecer, son muchos los aragoneses con posibles y afición por el mar que fondean aquí sus motoras y veleros todo el año. Los vascos y muchos franceses lo hacen más al norte de la provincia, una de las más montañosas de España, una circunstancia que se puede comprobar fácilmente cuando uno contempla el litoral desde el mar y percibe la continua silueta de picos y sierras como fondo del paisaje.

Una de las escolleras de este grao termina en un pequeño edificio acristalado convertido en un reconocido restaurante marino gracias a toda una leyenda local, Pedro Cifuentes. Aquí se han hecho famosos los bogavantes azules de las Columbretes y los pulpitos, y estamos muy cerca de los consagrados langostinos de Vinaroz y de las galeras de Benicarló. El restaurante se llama El Morro porque asoma sobre las rocas, casi tocando el mar, como si fuera un glaciar gastronómico, rodeado de agua por casi todos sus lados. Te sientes donde te sientes, el Mediterráneo te abraza, y se puede incluso elegir una mesa al aire libre, a medio metro del mar, y respirar salitre hasta el fondo de los pulmones. El Morro, toda una experiencia.

En ese punto extremo se ha instalado un joven cocinero de Burriana, Carlos Monsonís, apenas 30 años, al que conocimos como ayudante de Miguel Barrera en Cal Paradís o al frente del proyecto culinario del NH Collection de Valencia. La pandemia y que El Morro se quedó sin capitán provocaron que este chef, todavía en crecimiento, decidiera volver a Burriana para tripular su propio proyecto en este mítico lugar local. Allí fuimos. Monsonís preparó para el club gastronómico de La Cuchara de Plata un menú cerrado, básicamente marítimo, regado con vinos de les Useres y producto recién adquirido en las lonjas cercanas que le proveen y que abarcan desde San Carles de la Rápita, Vinaroz o el Grao de Castellón hasta la propia Burriana.

Boquerones caseros al ajillo.

Nos recibió en la terraza con unos deliciosos boquerones macerados en ajillo, fresquísimos y delicados, acompañados por las papas chips J. García de Castellón (de las mejores entre las que se pueden comprar en los supermercados). Y buena cerveza Estrella de Galicia.

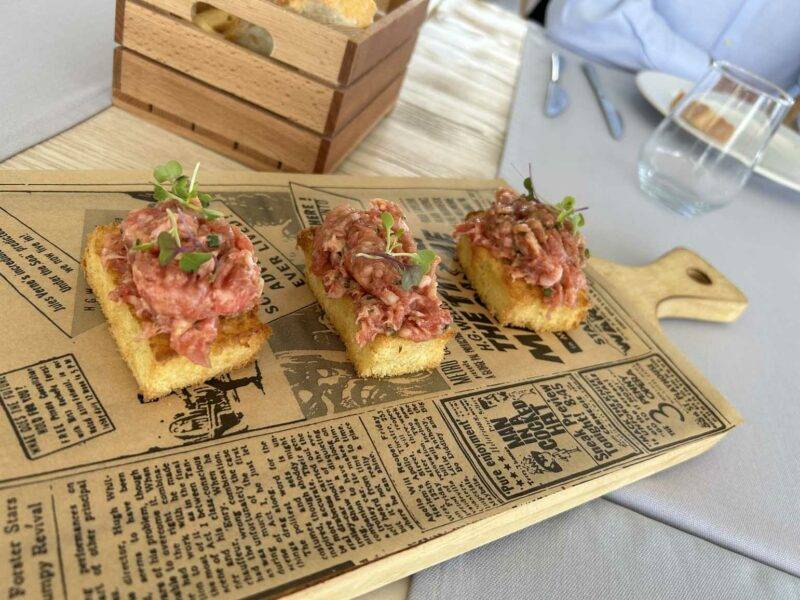

Ya en la mesa empezamos con un extraordinario y ocurrente bocado de longaniza fresca típica de Burriana, el coent, ligeramente picante, tratado por Monsonís como si fuera un steak tartar: le quita la piel de tripa y lo aliña con una mostaza ligera, dispuesto sobre un fino brioche tostado. Fantástico y chisposo, por algo pica el coent al llevar cayena.

Longaniza fresca típica de Burriana, el coent.

Otro acierto, una gran ostra, valenciana, carnosa, con un ligerísimo aliño de escabeche de zanahoria. Toque dulzón que combina perfectamente con un bivalvo del Mediterráneo, donde cada vez se crían mejor.

Seguimos con los primeros bocados calientes. Una mandonguilla de bacalao, sabrosa, pero todavía algo salada y desgarbada. Hay que mejorarla si quiere competir en las grandes ligas de los buñuelos de pescado a la valenciana.

Langostinos cocidos, recién traídos de la lonja.

Llegan los langostinos, fresquísimos. No sé si de Vinaroz o de dónde, lo cierto es que estaban perfectos de cocción, de temperatura –natural, nada de frío–, dulces, sabrosos… impecables. De los mejores que hemos comido en tiempo.

Nueva sorpresa, un carpaccio, finísimo, de chuleta de vaca, perfectamente aliñado con queso de Almedíjar, cebollino, salsa tártara de anchoas, salsa de yema y aceite monovarietal de Espadán (el B de Bardomus, empresa de Torreblanca). Todo envuelto, lo probamos en dos bocados. Extraordinario.

Galeras flambeadas al brandy.

Primer gran festival. Una gran cazuela con galeras fresquísimas y molluditas (cuanto más frescas menos raspan), con ajetes y flambeadas al brandy. Una maravilla. El grupo cogió el pan y empezó a mojar el caldito que restaba en el recipiente.

De ahí a un pulpo cocido y rebozado con una ligera tempura. Gustoso, tal vez algo blandito de carnes pero con el crujiente justo.

Más sorpresas. El pescado mayor. Una urta de cocinado perfecto y acompañada de un elegante allipebre de alcachofa. Nunca había probado la urta (o no lo recordaba), pescado típico de las costas canarias y del Atlántico andaluz, por donde un servidor no suele viajar. Un pescado blanco de textura gruesa, de sabor más bien neutro pero con una piel potente, profunda. Gracias a esa piel, muy bien tratada (desescamada, horneada y tostada en la plancha) y el refinado allipebre, el plato resultó muy satisfactorio.

Urta al allipebre de alcachofa.

El último plato salado fue una paella con una base de alcachofas y sepia que Monsonís remata con colitas de rape, tirabeques y una salsita verde que realiza con ortiguillas y acelgas. Un arroz de sabores ligeros y tenues, sin la contundencia de esos marineros repletos de morralla y sobrepotenciados por aliolis. Este es un arroz verde, más de verduras, muy matizado. Notable.

Paella de colitas de rape con tirabeques, alcachofas, sepia y salsa de ortiguillas y acelgas.

Para el final, un rescate, el de un postre ancestral de Burriana, el Mundo, consistente en una base de flan, una gran bola de helado de mantecado, caramelo y nueces. El mantecado (helado solo con huevo), magnífico, es de una heladera de tierra adentro que recuerda al que en su día preparaban en El Racó de l’Abadía, pero el mérito de Monsonís consiste en la recuperación de un postre perdido en la memoria borrianenca. Sobresaliente.

Una excelente comida, en suma. Con algunos platos más notables que otros, pero con una cuidada cocina que se basa en un producto impecable. Siempre que estén cerca de Burriana, no lo duden. Dense un buen festival marino en El Morro.

Visita realizada el 12 de mayo de 2023

Pinchar en las imágenes para verlas ampliadas y en carrusel.